オフィスではジッと長時間座って仕事をすることが多いです。

ですので底冷えするオフィスだと、じっくりと時間をかけながら確実に寒さに蝕まれていくように感じたりします。

出社してすぐくらいは、通勤で歩いたりしていたのでまだ体の芯もそれほど冷えてはおらず、多少底冷えを感じても仕事に集中できたりします。

が、しばらくそうやって集中して仕事をこなし、ふと気づいた時には、体の芯がどうしようもないくらいに冷え切ってしまっていたという経験がある方もいらっしゃるのではと思います。

そうなると、今度はもう仕事が手につかなかったりします。

![]()

目次

オフィスの底冷えにはまずジョイントマット

| 感想(7538件) |

![]()

皆さん経験的にご存知だと思いますが、底冷え対策にはやはり下半身を温めることが効果的だったりします。

オフィスでは特にそれが効果を上げます。

具体的な方法としては、様々な方法があるのですが、いずれを実行しようという時にでも、ジョイントマットがあるとその土台として活躍してくれるので大変便利だったりします。

ですので、オフィスが底冷えするなと感じる場合は、まずジョイントマットを数枚でも買っておくとすぐに活用できます。

今回は、ジョイントマットはオフィスの底冷え対策にどのような効果を発揮し、どのような活用ができるのかということについて説明していこうと思います。

そもそもオフィスは底冷えする建物が多い

オフィスのあるような建物は鉄筋コンクリート造のものであったり、そうではなくてもオフィス用として建てられたものが多かったりします。

鉄筋コンクリート造は大変頑丈ですし、高層の建築物にも向くのですが、暑さ寒さに関しては難点もあります。

どうしても夏は暑く冬は寒くと気温の変化をもろに受けやすかったりするのです。

もちろん、構造の中にうまく断熱材を配することでそれも幾分かはマシになりますが、冷暖房が常に欠かせなかったりします。

ビルの場合はセントラル空調など大がかりな空調システムで管理されていたりして快適な場合が多いです。

断熱材で言うと、他の構造の建物でもオフィス用となると住居用途とは異なり、

それほど重視されないこともあるでしょう。

ですので、どうしても底冷えがしやすかったりするのです。

底冷えに対するジョイントマットの働き

ジョイントマットはEVAなどの合成樹脂でできているものが多く、この素材は断熱効果を持っています。

断熱とは熱の伝わりを断ったり、ゆっくりにしたりすることを指します。

ジョイントマットでは完全に熱の伝わりを断つことまではできませんが、ゆっくりにしできるだけ伝えにくくすることはできます。

ですので底冷え対策では、室内の温かい熱が出ていかないように働きます。

オフィスでは暖房の温度設定を低めにしていても、暖房器具がフル稼働していることもあったりしますが、それはつまり温かい熱が外にどんどん逃げているからです。

ジョイントマットなど断熱効果があるものを使うとそれをできるだけ防いでくれるので、暖房の効きを助け、さらに効きを良くしてくれると言うこともできます。

ジョイントマットは補助的に使うのがベスト

ジョイントマットはそれ自体が発熱して温かくしてくれるというわけではありません。

ですが、先ほどもふれた通り、その断熱効果から暖房の効きを良くしてくれます。

底冷え対策としてジョイントマットを使う時は、それのみに頼るというより、他の暖房器具などのあったかグッズと一緒に補助的に使うことでその効果を発揮してくれるのです。

この記事のタイトルにも「オフィスの底冷え対策の土台」と書きましたが、ジョイントマットは補助的というよりも、土台と表現する方がもっとイメージとして近いかなと思います。

オフィスでのジョイントマットの活用

手軽にできる底冷え対策として大変優れたジョイントマットですが、他にも便利な特性を持っていたりして、家庭のリビングやキッチンなどでも重宝されます。

オフィスで使ってもその特性は存分に活かせますが、次に具体的にどのように活かせるかを順番に説明していきます。

●敷きたい範囲にだけ簡単に敷いたりはがしたりできる

まず底冷え対策をオフィスで行うという時、便利なのがこの点です。

自分の家なら自分の思った通りに好きな範囲に敷き物を敷くこともできますが、オフィスは自分だけのスペースではなく、暑さ寒さの感じ方や価値観も違う様々な人と働く場なので、あまり勝手なことはできなかったりします。

ジョイントマットなら1枚1枚をパズルのようにつなげて敷いていくので、敷く範囲はいくらでも調節できます。

少し遠慮して1枚2枚だけ自分のデスクの下だけに敷くこともできます。

もう少し範囲を広げて、デスクの周辺までも敷けますし、皆さんの賛同を得られてオフィス全体に敷き詰めようとなっても枚数さえあれば可能なのです。

迷惑をかけても異動でも退職でもすぐはがせる

誰かに「ちょっと邪魔だ」と言われても、すぐにはがせます。

部署異動で席が変わってもはがして持っていけますし、退職することになっても立つ鳥跡を濁さずではがしてきれいにできます。

●ゴチャゴチャしてるオフィスに合わせて自分でカット

いざオフィスに敷いてみようと思うと、デスクがあったり棚があったりして、敷ける部分が単純に正方形や長方形ではないということに気付くでしょう。

デスクの下なんかは特に、パソコンのコードなんかがゴチャゴチャしていたりもします。

パソコンのコードを敷き物に合わせようと下手に触ってしまうと、運が悪ければ接続が途切れたりして、とんでもないことになってしまいかねません。

敷き物を敷くにも、オフィスでは基本それらに触れることなく、避けて敷いていくことになります。

ジョイントマットなら、敷く枚数を調節して敷けばかなり小回りも効くのですが、それでも接触してしまうような場合は自分で簡単にカットすることができます。

●立つように組み立てて風よけにも

ジョイントマットはブロックのように立体的にも組み立てることができます。

ですので、例えば足元に吹き込む風や天井の空調からの風が冷たいなという時、立体的に組み立てて風よけを作り、デスクの下や上に立てたりといったような底冷え対策ができます。

●ボックス型に組み立てて熱をこもらせて温める

また、やはり立体的に組み立てられるので、ボックス型にすることも可能です。

どうしても底冷えがひどくて完璧に防寒対策をしたいという時、フットクッションやひざ掛けなどと一緒に使うとより効果的でしょう。

●大判と小判、薄手と厚手で便利に使い分け

ジョイントマットには1枚の大きさが30㎝×30㎝ほどの小判タイプと、45㎝×45㎝や60㎝×60㎝ほどの大判タイプのものがあります。

厚みも薄手とかレギュラーとか言われるもので1㎝前後、厚手とか極厚とか言われるもので2㎝前後の厚みがあります。

同じ範囲でも敷く枚数やつなぎ目を少なくしたいという時は大判がいいですし、ゴチャゴチャとしたところに敷くには小判の方が小回りがききます。

薄手だと段差が少なくなるのでつまずいたり、引き出しなどに接触して開きにくくなったりがしにくくなります。

厚手だとジョイントマットに備わる断熱性などの効果が上がります。

立体に組み立てる場合も、大判と小判では大きさや安定感が変わったりします。

厚みについても、厚い方がつなぎ目部分がしっかり安定しやすかったりします。

●軽くて扱いやすく通勤でも持っていきやすい

ジョイントマットはその軽さも大変魅力です。

オフィスで使おうと持ち込む時、通勤時に自分で持っていく必要があります。

通勤する時、他にもノートパソコンを持っていたり、仕事道具の入ったカバンを持っていたということも多いでしょう。

まだ車通勤なら、多少重いものでも簡単に持っていきやすいですが、電車通勤で重量物はメチャクチャ大変です。

ジョイントマットは大きさはありますがとても軽いです。

素材で多いEVA樹脂はビーチサンダルにも使われる素材で、皆さんも一度は履かれたことがあると思いますが、まるで履いてないような軽さです。

数枚運ぶくらいなら力に自信のない人でも簡単に運べます。

底冷えに耐えかねて昼休みに会社の近くの店で突発的に買っても、特に大がかりな準備もなく簡単に持って帰ることができるでしょう。

オフィスで併用しやすいあったかグッズ

もちろん、ジョイントマットを敷くだけでも、熱が逃げにくくなるので温かく感じる場合もあるでしょうが、やはり、ジョイントマットはオフィスの底冷え対策の土台として、あったかグッズと併用するのがおすすめです。

ジョイントマットとの併用ができるあったかグッズには様々なものがあるのですが、オフィスでの底冷え対策という時の使い勝手を考えると、

「電気を使うかどうか」

「靴を脱ぐかどうか」

がポイントになってきます。

「電気を使うかどうか」

会社によってはコンセントが近くになくて電源をとりにくかったり、あってもどうも遠慮してしまったり、それどころかあからさまにそういうことが禁止になっているところもあるかもしれません。

オフィスの底冷えで業務に支障をきたすのはまずいので、何か会社ぐるみで対策をと思ってもなかなかうまくいかない現実もあったりします。

他にも、電気を使うとすぐに暖かくなったり、長時間一定の温度に保つことができるようになり大変強力な底冷え対策になります。

しかし、その半面、足が必要以上に暖かくなると仕事中でもどうしても眠くなってしまったりしますし、長期間使い続けると体の体温調節機能が低下したり、気付かないうちに脱水が進んでいたりする場合もないとも限りません。

「靴を脱ぐかどうか」

そもそもジョイントマットの上も靴を履いたまま使うか、脱いで使うかというのは色々な事情から分かれるでしょう。

どちらでも使えますが、靴を履いて使う場合、どうしても踵のヒールの細い靴だと跡がつきやすくなるのでそれには注意が必要です。

あったかグッズにしても靴を履いたままで使えるものもありますし、脱がないと使えないものもあります。

会社によってはスリッパやサンダルのようなものに履き替えられるところもあるので、その場合だとどのみち脱ぎ履きもしやすくどちらでも問題ないでしょう。

ただ、ほとんどの場合、朝、家から履いてきた靴のままで働くことが多いでのではと思います。

座りっぱなしと言えど立つこともある

座りっぱなしと言っても、ちょっとした書類の受け渡しや、コピーを取りにいったり、来客に対応したりで、「ちょっとだけ立つ」という機会が多い業務についている方もいらっしゃるかもしれません。

そうなると、靴の場合はいちいち脱いだり履いたりは大変面倒になります。

ジョイントマットがあれば土足と分けやすい

ただ、もし、靴を脱ぐ方法をとったとしても、ジョイントマットを敷いておけば、土足ときれいな部分とを分けやすくなるので大変便利だったりします。

床にきれいな部分があると、カバンなどちょっとしたものも置きやすくなったりもします。

具体的にはどんなあったかグッズがあるのか

電気を使う使わない、靴を脱ぐ脱がないの違いも確認できたので、さらに、具体的にどんなあったかグッズがあるのかを説明していきます。

●電気を使わず靴は履いたままのあったかグッズ

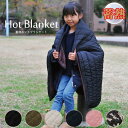

電気も使わないで靴も履いたままとなると膝かけかなと思います。

大変オーソドックスな解答にはなりますが、ひざ掛けと言っても色んなものがあります。

その中でも特にひどい底冷え対策におすすめなのが、アウトドア用のブランケットです。

最先端で高品質の素材で作られているものや、羽毛を使ってダウンのようになっているものもあり、かなり温かかったりします。

| 感想(2件) |

![]()

●電気は使わず靴は脱ぐあったかグッズ

電気はやっぱり使わないけれど、靴は脱いでも支障がないという時は、フットクッションとかフットウォーマーと呼ばれるモコモコと暖かそうな素材のクッションの中に足を入れて温めるグッズがおすすめです。

ジョイントマットの上に置いて使うとさらに底冷え対策にもなりますし、土足とも分けやすく、きれいに使えるでしょう。

ジョイントマットとフットクッションとひざ掛けがあればかなり温かくなります。

| 足入れクッション クッション 無地 暖かい もこもこ かわいい シンプル 冷え性 足元 あったかグッズ オフィス

|

![]()

●電気は使い靴は履いたままのあったかグッズ

電気は使えるけれど靴は履いたままがいいという場合は、足元用のミニヒーターや電気ストーブを使う方法があります。

ジョイントマットがなくてももちろん使えますが、ジョイントマットを使うとヒーターその熱も逃げにくくなりますし、冷たい床に熱を取られにくくもなるのでヒーターの効果を高めるのに役立ちます。

| 感想(10019件) |

![]()

耐熱温度の高いジョイントマットを選ぶ

ただし、注意事項があります。

オフィスのデスクの下など狭いところで小型の暖房器具を使おうと思うと、大きい部屋の中で使うのと違い、ジョイントマットとも至近距離になってしまったりします。

そもそもジョイントマットに使われる素材はあまり熱に強くないものが多く、高温が加わると変形して浮き上がったりして使いにくくなってしまう可能性があります。

そこまで高温が加わることはないかもしれませんが、それほど高温ではなくても徐々に負担になり劣化を早める可能性もあります。

ですので、こういった使い方をする場合は、「床暖房対応」とか「電気カーペット対応」と書かれたものを使うのをおすすめします。

例えば下のものだと、「床暖房対応」と書かれており、耐熱温度が90℃あります。

| 感想(7538件) |

![]()

他にも、下のもののように、厚みのあるEVA樹脂の上に、さらに薄いコルクシートが貼り合わされた構造の「コルクマット」もあります。

これも「床暖房対応」となっていて、耐熱温度は70℃ということです。

| 感想(1826件) |

![]()

●電気は使い靴は脱ぐあったかグッズ

電気も使えるし、靴を脱ぐのもいとわないという場合は足温器とか足入れヒーターとか言われるフットクッションのように足を入れるタイプの暖房器具が使えます。

また、ミニホットカーペットを使うのもいいでしょう。

ジョイントマットを一緒に使うと、やはり断熱と節電に貢献できミニホットカーペットの効果を高めることができたりします。

他にも、直接オフィスの床にミニホットカーペットを設置するのに抵抗のある場合や、スペースを土足と分けたいという場合などでは、大変清潔に使いやすくなります。

この場合も、「床暖房対応」などの耐熱温度の高いものを使う方がいいでしょう。

| 感想(84件) |

![]()

体の中から温まるように

他にも底冷え対策としてできることがあります。

それは体の中から温める方法です。

例えば生姜なんかは体を温めてくれることで有名です。

生姜紅茶や生姜湯として飲んでみるといいでしょう。

また、冷えにくい体を作ることも大変有効です。

冷えを感じるのはもちろん寒い環境のせいですが、そんな時でもある程度対応できる体を作るのです。

血流が良くなれば冷えにくくなったりします。

血流を良くしようと思うと、運動不足を解消し筋力をつけたり、バランスの良い食事を心がけたりなど生活習慣の改善が効果を上げます。

これを心掛けると、底冷え以外にも病気にも強い体を作れます。

さいごに

オフィスの底冷え対策はジョイントマットを土台にして広がります。

今回紹介した以外にも様々なあったかグッズがあるので、色々試してみられるのもいいかもしれません。

そもそもオフィスが温かい環境であったなら、今回紹介したような工夫も不要でしょう。

しかし、それが望めないという時は、今回の方法を試してみたり、同時に体作りをしたりというのもいいのではと思います。

今できるベストなことを複合的にいくつも重ねていくことで、快適な状態でお仕事に励むことが可能になるでしょう。